室野井の十方院霊山寺に来た。馬頭観音信仰について調べていて、蓮実長先生の「那須郡誌」の中の十方院の解説に不可解な記述があり、これは現地を観に行かねばということになったのだ。

十方院

室野井山十方院霊山寺と号し、新義真言宗豊山派に属す。創立年代は詳かでない。(寺院名簿)或はいう、寛永(紀元2284)年中、徳川三代将軍家光の創立で、寺領十石の御朱印地を賜わり、御祈願寺であったと(栃木県史)これは疑わしい。享保(紀元2376)年中、大阿闍梨旺光法印大いに法灯を輝かして、中興開山となり、那須野開墾移住者のため、現当二世安楽の祈蒔を修して化益する所が甚だ多かった。弘化元年火災に罹り、安政元年現在の堂宇を再建した。同寺境内に馬廻塚馬頭観音堂がある。地方民の崇敬甚だ厚い。(那須郡誌 蓮実長)

十方院の境内に馬廻塚馬頭観音堂がある?下半俵の馬廻塚馬頭観音堂とは別に十方院にも同じ名称の観音堂があったのだろうか?

実際に十方院を訪れてみた。本堂裏山に湯泉神社があるが、その手前に何の看板もないお堂があった。これだろうか?

下半俵の馬廻塚馬頭観音堂を分祀したものだったら、馬廻塚だしお堂の周りを馬が回れるような通路になってないとおかしい。というより、那珂川をはさんで1キロ余りにオリジナルがあるのにわざわざ室野井に同じものを作る意味があるだろうか?

那須町生涯学習課文化財係 歴史探訪館さんに問い合わせたところ、このお堂は馬頭観音堂ではないとのことだった。「那須郡誌」の記述は誤記ではないかとのことだった。

あるいは下半俵の馬廻塚馬頭観音堂のいちばん近くにある十方院が管理したり行事を取り仕切っていたのかもしれないな。

十方院の近くにお住いの方にお話しを伺えた。かつてこの地で馬産が盛んだったことはご存じだったが、時代が移り馬産から畜産牛の育成にかわり、今では牛飼いをしている家も数軒しかないとのことだった。

またここから北に1.5キロほど行ったところに多くの馬頭観音碑がある並木という場所があり、かつては室野井と宇田島の人たちの馬頭観音信仰の拝所で、祭りごとをする場所でもあったという。時代はめぐり馬産から牛の畜産に切り替わったが、並木にお参りしたあと公民館で家畜に見立てた餅を競る行事が行われていた。この習俗は半俵でもみられる。 牛飼いの農家の数も減少しコロナ禍の影響もあり室野井のこの行事は途絶えてしまったそうだ。

それでは室野井の人たちの重要な場所である並木に行ってみよう。

室野井集落から町道守子室野井線のセト坂を登り、二股の斜面上に大きな生駒大神と数基の馬頭観音碑がある。

ここ 以前に道標になってる馬頭観音を観に来たなあ。この前はどうやってこの斜面上に上がったんだっけ?

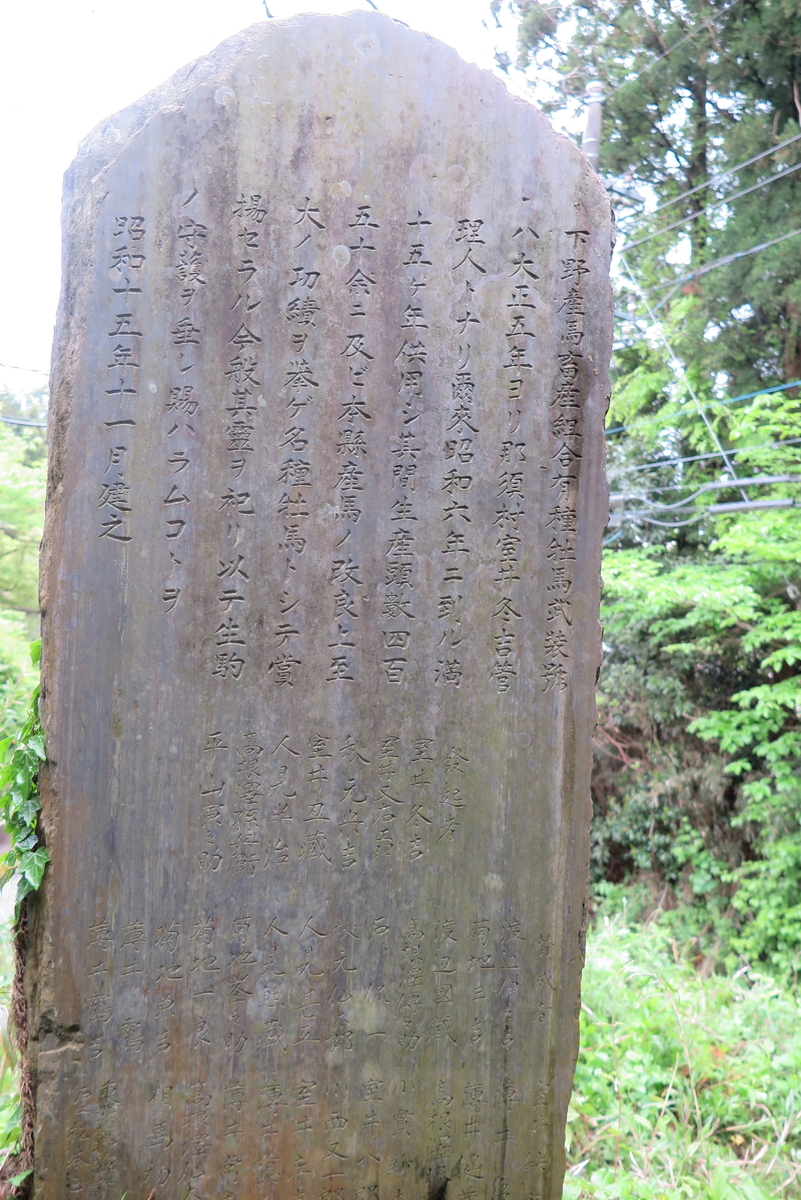

中央の生駒大神(S15)。後の銘文を読んでみよう。

生駒大神 下野産馬畜産組合技師 菊地芳廣 謹書

下野産馬畜産組合有種牡馬武装號ハ

大正五年ヨリ那須村室井冬吉管理人トナリ

爾來昭和六年ニ到ル満十五ヶ年供用シ

其間生産頭數四百五十余ニ及ビ

本縣産馬ノ改良上至大ノ功績ヲ挙ゲ

名種牡馬トシテ賞揚セラル今般其霊ヲ

祀リ以テ生駒ノ守護ヲ垂レ賜ハラムコトヲ

昭和十五年十一月建之

武装号っていう優秀な種馬がいたって内容。15年で450頭!?

馬頭観世音(年代未確認)

馬頭観世音(年代未確認)

右 馬頭観世音道標 安永7年(1778) 右 奈す 左 板室

左 馬頭観世音 寛政6年(1794)

馬頭観世音 明治35年(1902)

この二股を左の板室方面に。町道室野井ハイランドパーク線、古い別荘分譲地を抜け、暫くすると町道横沢六斗地線と交差する。この十字路付近は並木と呼ばれ、多くの馬頭観音碑がある。この場所は室野井、宇田島の人たちの祭りの会場となった。

この二股を左の板室方面に。町道室野井ハイランドパーク線、古い別荘分譲地を抜け、暫くすると町道横沢六斗地線と交差する。この十字路付近は並木と呼ばれ、多くの馬頭観音碑がある。この場所は室野井、宇田島の人たちの祭りの会場となった。

左手に大木があったらしいが切り株になっていた。

左手に大木があったらしいが切り株になっていた。

牧畜場創設記念碑

文地第二一三号ノ内

明治三十年十二月八日付

成功拂下許可

地元願人

菊池亥之助

室井彦左エ門

故 福地收藏

大正十二年十一月十七日建之

「那須村郷土教育資料誌」(S5)によると

牧場

室の井は早くより、産馬の業盛んにして、多きは七、八頭少きも六、七頭づつ飼育し、子馬をとり他府県に売り出せり、為に早くより放牧場の設けあり。

明治十四年より放牧場の経営あり。面積六百町歩農林省より補助もあり、良好なる経営をなし居れり。経営代表者は菊地亥之助氏なり。

馬頭観世音(文化元年)

裏山の杉林が大規模に伐採されています。電気畑になりませんように・・。