小学生以来だろうか、塩原の木の葉化石園に行ってきた。

箒川の支流、精進川(シラン沢川)の鶴沢と呼ばれる場所に木の葉石化石園がある。八幡橋を渡ると丘の上にみえた「コノハ石」の看板があったのが懐かしい。鶴沢左崖の露頭は木の葉石が出ることで古くから知られており、化石園は産出される貴重な化石を集めて明治38年(1905)に開園した。かつては温泉街から観光客が遊覧馬車(トテ馬車)で、あるいは人力車で来訪したらしい。

昭和15年ごろの木の葉化石園 現在の駐車場から券売所の脇を通って精進川(シラン沢川)の橋を渡るところ。現在は園内の樹木が大きくなってこの位置からは丘陵の露頭が見えない。

ちなみに観光史跡としての「源三窟(源三位穴)」開業は明治43年だから木の葉石が塩原の見どころとして名を馳せていたことがわかる。あの「煤煙事件」が明治41年、そして塩原軌道開通が明治45年だ。

かつては入館口前で鑑賞できる露頭で化石堀り体験ができた時代もあったらしいが、現在は展示館のほうで用意した原石を割り化石を発見する体験ができる。

木の葉石と呼ばれる化石が出る塩原湖成層は、高原山の塩原カルデラ内に出来た東西約6km、南北3kmの三日月型の塩原化石湖(古塩原湖)の湖底に堆積した堆積物の地層だ。時代としては第四期更新世中期(一説には約30万年前)頃らしい。木の葉化石が有名だが、魚や昆虫、ネズミなどの化石も発見されている。今年の1月にも新種のコガネムシの化石が見つかったというニュースも記憶に新しい。塩原産の化石植物群についての最初の学術的研究は、明治21年(1888)スウェーデンの地質学・古植物学者のA.G.ナトホルストの報告書だそう。

以前に訪れた金沢の大黒岩化石床の化石は、中塩原の木の葉石が堆積する以前、新第三紀中新世のもので、鹿股沢、不動沢、塩原ダム下流付近、下戸倉沢、野沢などで海生の貝類、ウニ、魚類などの化石が産出しており「塩原型動物群」と呼ばれている。木の葉石化石園では塩原地方で産出する新第三紀層と第四紀層(塩原湖成層)の化石に加えて、国内外の化石標本、鉱物・鉱石標本などが展示されている。

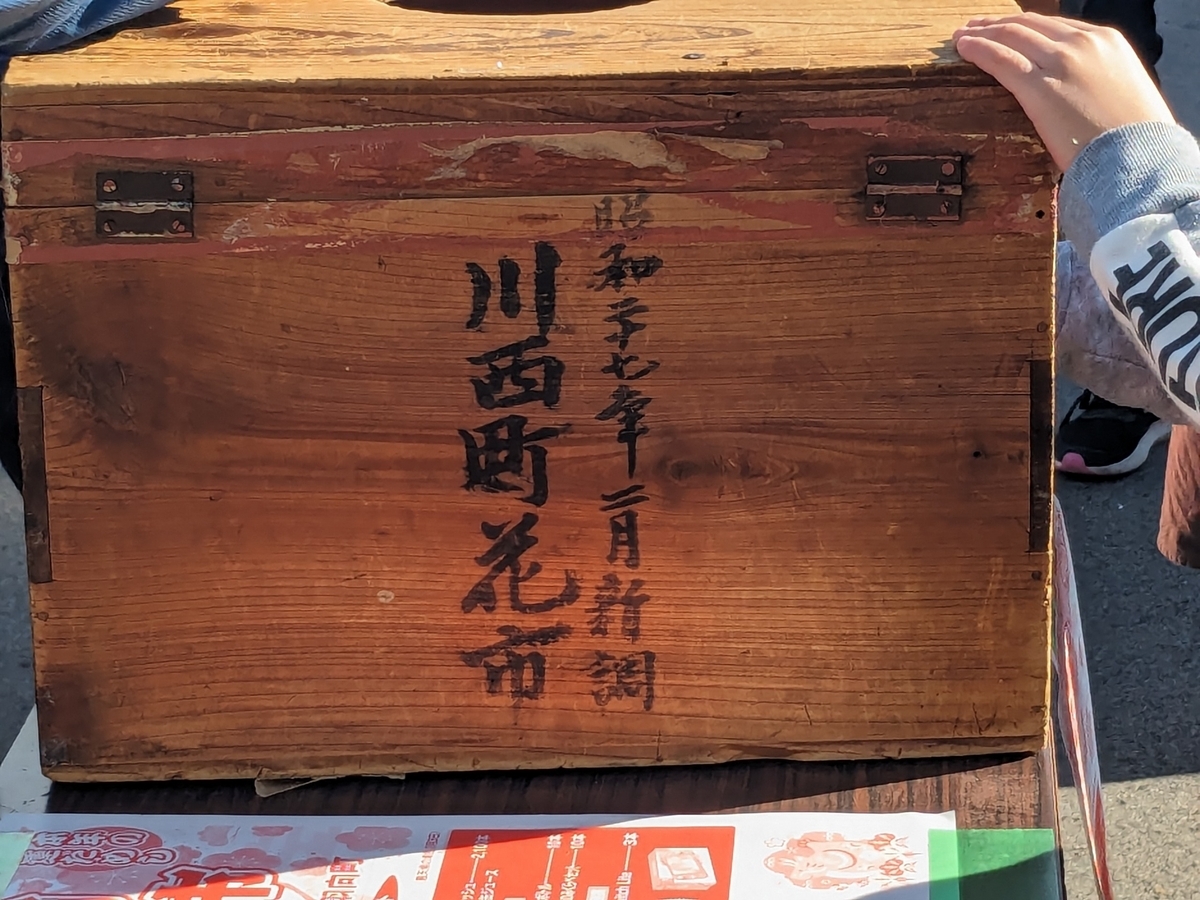

迫力の塩原化石湖模型も見ごたえがあるが、昭和の趣を感じる案内板や内装、什器もたまらない。

garitune.hatenablog.jp

garitune.hatenablog.jp

garitune.hatenablog.jp

園内に三峰(峯)神社の社が。塩原温泉にも狼信仰があったのか。

「屋根裏部屋通信」さんのブログによると、園の裏山にあったものを1960年代初頭に現在地に移したのだという、館長さんに確認したという情報があった。

屋根裏部屋通信さん

ameblo.jp

「古山・中塩原の民俗」(S56)栃木県郷土資料館 には三峯信仰についての記述はなかったが、馬産の盛んな地域であったこと、狩猟民俗に関する記述もあり、育成する馬や農耕馬を守る三峯信仰が盛んになりそうな地域ではある。八幡橋を渡ったところに残る「遠い昔の民俗をしのぶ 塩原 民俗 史料 民具館」という朽ちかけた看板は、「中塩原の民俗」の調査で観光資源の価値があることに気付いた民間か公共が資料館をやっていた名残なのだろうか。

中塩原の三峯信仰に関してなにか分かり次第こちらで更新したい。